特定建設業許可の許可要件のポイント

『特定』建設業許可は『一般』建設業許可に比べて、取得するのも維持するのも、かなり要件が厳しいといえます。(ちなみに『一般』と『特定』の違いは→こちらをご参考ください。)

実際、『特定』建設業許可を取得している建設業者数は国土交通省の調査(*)によると許可業者全体数470,639において、『一般』の449,671 業者に対し、『特定』は43,061 業者と、数にして実に10分の1以下、約9%しか持っていません。(*出典:建設業許可業者数調査の結果について(概要) -建設業許可業者の現況(平成 26 年 3 月末現在)- 平成 26 年 6 月 4 日 国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 )

そんな『特定』建設業許可ですが、許可要件は『一般』建設業許可と同じ部分もあれば、かなり違う部分もあります。今回は『かなり違う部分』の許可要件のポイントを2つ見てみたいと思います。

1.資産要件が厳しい!

まずはやはり資産要件でしょう。『一般』建設業許可の場合、基本的に新規申請時に500万円の自己資本があることを証明できればそれでOK!(多くの場合、残高500万円以上の『預金残高証明書』を提出します。)なのですが、『特定』はそう簡単にはいきません。かなり厳しい条件になっています。

| 一般(いずれかに該当すればよい) | 特定(すべてに該当する必要がある) |

| 1.直前の決算において、自己資本が500万円以上あること | 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |

| 2.500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書や融資証明書で証明します。) | 2.流動比率が75%以上であること |

| 3.許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新及び業種追加の場合) | 3.資本金の額が2,000万円以上あること |

| ー | 4.自己資本の額が4,000万円以上であること |

まず、「1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと」についてですが、直前決算期の貸借対照表上の「繰越利益剰余金」がそもそもプラスであれば、その時点で要件クリアです。

マイナスの場合は、

上記の式で出た数字が「資本金の額」の20%以下なら要件クリアです。(「超えていない」ということは「20%ちょうど」まではOKということです。)

次に「2.流動比率が75%以上であること」については、

上記の式で出た数字が75以上であれば要件クリアです。

「3.資本金の額が2,000万円以上あること」は解説不要かと思います。「資本金の額」が足らなければ『増資』をして対応する必要があります。

「4.自己資本の額が4,000万円以上であること」の「自己資本」は貸借対照表の「純資産合計の額」のことです。

なお、『一般』建設業許可は「3.許可申請直前の5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新及び業種追加の場合)」の規定があることにより、更新時に改めて資産要件を証明する(例えば改めて500万円以上の『預金残高証明書』を提出する等)必要はありません。継続して営業さえしていれば、要件クリアできるためです。

ところが、『特定』建設業許可は更新時にも、改めて4つの要件すべてを満たす必要があります。(直前の決算書をもとに判断します。)もしひとつでも要件を満たせなければ、更新できず許可を失うことになります。

なお、ある業種について、『特定』建設業許可の要件を満たせなくても、『一般』建設業許可の要件をクリアできていれば『般・特新規』申請をすることによって建設業許可自体を維持することは可能です。(この場合は、許可番号も変わりません。)

ただし、全ての許可業種が『特定』建設業許可であり、その全てを『一般』建設業許可に変更する時は、一旦全ての業種につき『廃業届』を提出し、許可を失効させてから、改めて『新規』申請をする必要があります。(その場合は一度失効させるため、空白期間が生じるとともに、許可番号も変更となります。)

2.専任技術者要件が厳しい!

| 一般 | 特定 |

| .指定学科卒業後、5年又は3年の実務経験を有する者 | 1.国家資格者(原則『1級』が必要) |

| 2.10年以1上の実務経験を有する者 | 2.『一般』の専任技術者要件を満たす者のうち、2年以上の『指導監督的実務経験』を有する者 |

| 3.国土交通大臣が認定した者(実務上あまり例がありません。) | 3.国土交通大臣が特別に認定した者(実務上あまり例がありません。) |

(専任技術者の資格一覧表は→こちらをご参考ください。)

特定の要件の「2.」はつまり、『1級』の国家資格が無くても、『一般』の専任技術者要件を満たす(例えば10年以上の実務経験を有している場合等)場合に、さらに『指導監督的実務経験』が2年以上(10年の実務経験と期間が重複していてもOKです。)があれば、『特定』の専任技術者要件を満たせる、という事です。

「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。

つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。

指定建設業はさらに厳しい!

『指定建設業』の7業種においては、専任技術者について上記の2.の条件を満たしていても認められません。つまり、『1級』又は『技術士』の有資格者か『大臣特別認定者』しか認められないということです。(実務上『技術士』有資格者、『大臣特別認定者』は該当者が非常に少ないので、ほとんどのケースでは『1級』有資格者で条件を満たすことになります。)

*「指定建設業」は「施工技術の総合性や普及状況、その他の事情等を勘案して定められています。(建設業法施行令第5条の2)

まとめ

いかがでしたでしょうか。以上が『特定』建設業許可を取得する際の許可要件のポイントなのですが、やはり「厳しい!」という印象ではないかと思います。

なお、上記以外の許可要件、例えば『経営業務の管理責任者の要件(経営経験)』や『欠格事項』『誠実性』などは『一般』も『特定』も違いはありません。

冒頭のデータのように、『一般』建設業許可の許可業者に比べて、『特定』建設業許可を取得しているのは、ほんの一握りの建設業者さんだけです。これはやはり、『特定』許可を取得し、また、維持することは『一般』よりもはるかに難しいことを表していると思います。

ただ、あくまでも自社に必要な許可はどちらかを見極めることが重要です。『特定』業者がエライわけではありません。そもそも『元請』として大きな工事を受注する予定がない等、自社にとって必要な許可が『一般』であれば、無理して『特定』を取る必要はありませんし、はっきり言って無意味です。

逆に、『一般』許可業者として今まで営業してきたけれども、業績好調で近々規模の大きな『元請』工事を受注しそうであれば、『特定』の許可が必要かもしれません。その際はお早めにご相談ください。(工事を「請負う時点」で『特定』建設業の許可がなければ(=手元に『許可通知書』が届いていなければ)建設業法違反となります!ご注意ください。)

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

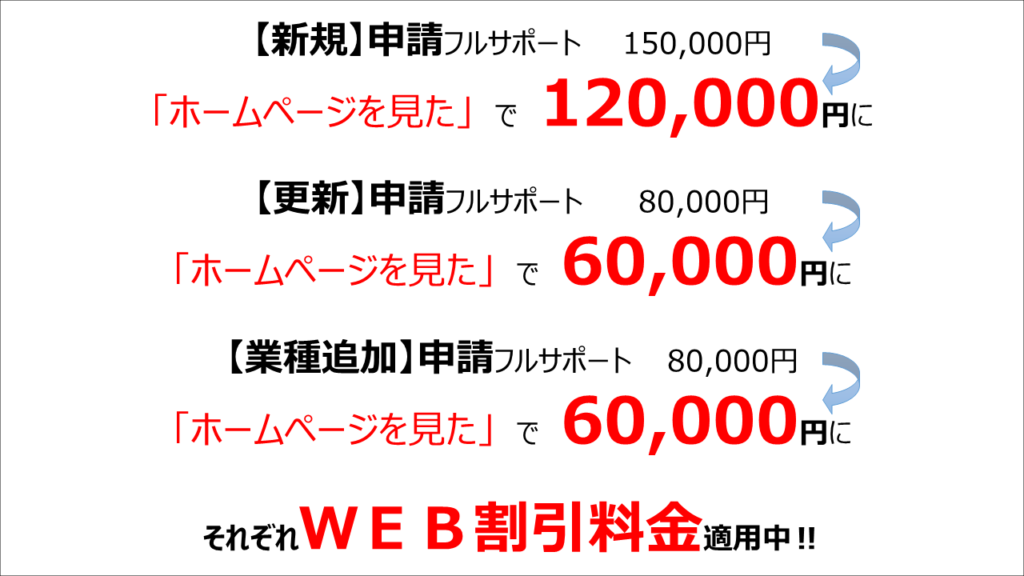

WEB申込割引実施中!

*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。

*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。

詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!

ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら