解体工事業で建設業許可 3つのポイント

従来の『とび・土工・コンクリート工事』に含まれていた『解体工事』が専門工事として独立する形で、平成28年6月1日より『解体工事業』許可制度が始まりました!

制度開始前は『とび・土工工事業』の許可があれば500万円(消費税込)以上『解体工事』を請負えましたが、制度開始後は500万円(消費税込)以上の『解体工事』を請負うためには『解体工事業』の建設業許可が必要です!

解体工事業で建設業許可を取得する際のポイントを3つ見ていきたいと思います。

ポイント1.『解体工事』の種類とは?

建設業許可における『解体工事』とは次のように定義されています。(参考:「建設業許可事務ガイドライン」)

では次に具体的にどのような工事が『解体工事』に該当するのかをご確認ください。

ポイント2.『ケイカン(経営業務の管理責任者)』要件を満たすこと

『ケイカン』は建設業許可取得に必須の要件ですが、次の要件のいずれかを満たせば『ケイカン』になることができます。

なお、新制度開始(平成28年6月1日)前の『とび・土工工事業』に係る経営業務の管理責任者としての経験は全て『解体工事業』の経営業務の管理責任者の経験にカウントできます。

ポイント3.『センギ(専任技術者)』要件を満たすこと

なお、次の要件1~3のいずれかを満たせば『センギ』になることができます。

1.対応する『資格』を持っている

※「 」は『特定』建設業の専任技術者(及び『監理技術者』)となりうる国家資格です。

※技能士は2級以上が必要。また、2級については合格後、実務経験3年以上(平成16年4月1日時点で旧技能検定に合格していた者については1年以上)が必要です。

*注1 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

*注2 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

*注3 2級合格者のうち、平成28年6月1日時点において現に有するとび工事に関しての所定の実務経験をもって「解体工事業」の技術者となる場合は、経過措置該当となり、注1と同様の取扱いとなります。

また、『解体工事業』に関する資格要件には『経過措置』があります。詳しくは→こちら。

2.『指定学科』を卒業し、かつ、一定の『実務経験』がある

解体工事業に関する『指定学科』は次のとおりです。

卒業後に必要となる『実務経験』期間は次のとおりです。

3.10年以上の『実務経験』がある

『解体工事業』にかかる建設工事の実務経験が10年以上あれば、『センギ』の要件を満たせます。

なお、一定の条件を満たせば、この10年を8年にできる特例があります。(詳しくは→こちらをご参考ください。)

ちなみに、『解体工事』の実務経験としては、新制度開始(平成28年6月1日)前の工事のなかで、『とび・土工工事』の実務経験のうち「解体工事に係る実務経験部分のみ」が認められます。この点、「経営経験」とは扱いが異なりますので、十分ご注意ください。

その場合は必ずしも「解体工事のみ」の請負契約である必要はなく、『とび・土工工事』として請負った工事の一部に解体工事が含まれていれば、その工期の全てが「解体工事に係る実務経験」として認められます。

ただし、冒頭にも記載しましたが「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる「建設リサイクル法」)の規定により、『解体工事業』を営むためには「解体工事現場を管轄する都道府県への登録」が必要です!

この登録がない事業者の元では解体工事の実務経験が積めない事になりますのでご注意ください!

なお、『特定』建設業許可を取得するためには、単なる「実務経験のみ」では取得できません。実務経験期間と併せて(期間が重複していても可。)『指導監督的実務経験』が2年以上必要です。『一般』に比べて要件が厳しくなっていますので、ご注意ください。

「建設工事の設計、施工の全般にわたり工事現場主任や現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいい、しかも実務経験を積める『建設工事』については「許可を受けようとする業種に係る建設工事で、かつ、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるもの」に限定されます。

つまり、ただの現場主任や現場監督としての経験では足りず、いわゆる『元請』としての立場で請負った工事で、なおかつ『4,500万円以上』の工事でなければ『指導監督的実務経験』とは認めてもらえないということです。しかも2年以上の経験が必要ですから、かなりハードルは高いです。

建設業許可を取得するためには、上記の要件のいずれかを満たす『センギ』が『営業所ごと』に『常勤』する必要があります。(専任技術者要件について詳しくは→こちらをご参考ください。)

なお、上記の実務経験は建設業許可を持たない事業者の元での経験で構いません。

まとめ

以上が『解体工事業』で建設業許可を取得するための3つのポイントです。これから『解体工事業』で建設業許可取得をお考えならご参考にしてください。

特に、『解体工事』は『とび・土工・コンクリート工事』に含まれていたものが分離独立するカタチで平成28年6月1日にスタートした新しい業種です。

そのため、既存の『とび・土工工事業』許可業者さんやセンギの資格要件について経過措置が設けられており、その期間内は特別な扱いとなっています。

ですが、経過措置終了後に500万円以上の解体工事を請け負うためには必ず『解体工事業』の許可が必要です。このことは既存の『とび・土工工事業』許可業者さんも同じですので、センギ要件等を満たし、経過措置期間内に業種追加を忘れずに行うようにしてください。

また何度も言いますが『解体工事業登録』をしていないと、そもそも解体工事を受注できないため、経営管理経験や実務経験がカウントできません。(ただし建設業許可の『建築工事業』『土木工事業』『とび・土工工事業』(平成28年6月1日時点で許可を受けている場合の経過措置期間(平成31年5月31日まで)内)『解体工事業』のいずれかの許可を取得している場合は登録不要です。)

もし『解体工事業登録』をしていない場合は、今すぐ登録をするようにしてください。(当事務所でもお手続を代行できますのでご相談ください。)

なお、建設業許可を取得するためには、上記以外にも『欠格要件に該当しない』ことや『資産要件(500万円以上の預金があるか?)を満たしている』こと等の他の要件も全てクリアする必要があります。(『建設業許可要件』について詳しくは→こちらをご参考ください。)

当事務所では貴社が建設業許可を取得できるかどうか?のいわゆる『許可要件診断』について、1時間ほどの無料面談を行っております。しかも貴社まで交通費無料でお伺いします。もしよろしければお気軽にご連絡ください。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は関西エリアに限ります。)

特に「どの業種で許可を取れば良いのか?」や「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

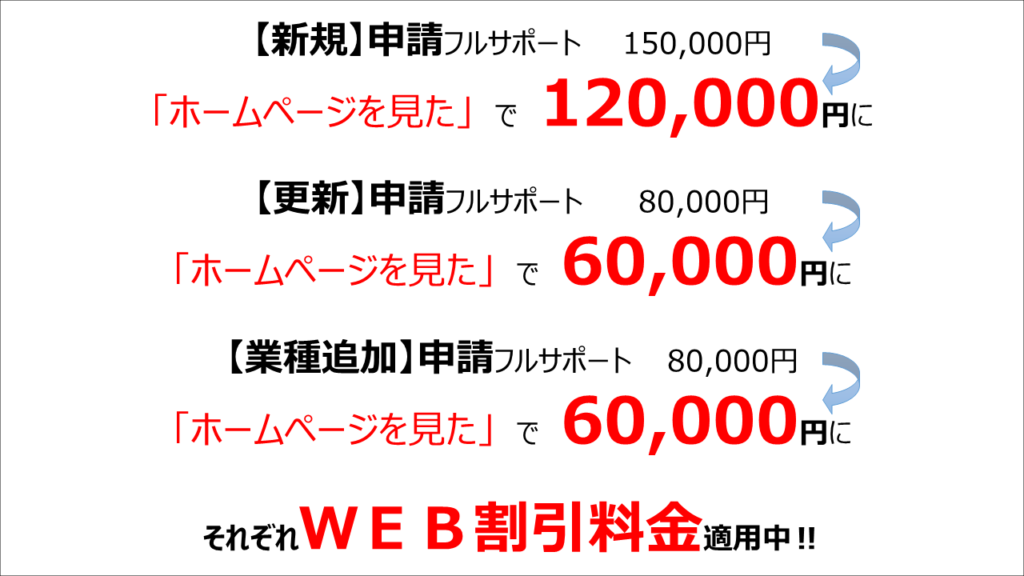

WEB申込割引実施中!

*上記は一般建設業・知事許可の場合の基本報酬額です。

*消費税及び申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。

詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!

ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら